A CARTA

Olá!

Meu nome era Antônio de Souza Campos, mas todo mundo me chamava de Tom. Tinha doze anos quando fui embora.

O meu grande sonho era ser jogador de futebol. Ah, como eu queria ser um craque dos gramados! Ficava imaginando milhares de pessoas gritando o meu nome após um belo gol de bicicleta.

O meu pai me apoiava em tudo. Minha mãe não ligava muito e preferia que eu fosse médico. Ela dizia que era a profissão mais próxima do sacerdócio que ela conhecia. Naquela época eu não entendia direito o que ela queria dizer, mas, hoje, eu entendo e acho que ela tinha razão. Ela era professora do curso primário, como se chamava no meu tempo e tinha um jeito muito especial de lidar com as crianças.

Uma vez, quando estávamos só nós dois em casa, ela me confessou o seu grande sonho que, infelizmente, não conseguiu realizar: gostaria de ter sido médica mas ela não teve oportunidade de estudar para conseguir entrar em uma faculdade e, ademais, casou muito cedo com meu pai e teve que trabalhar logo.

Voltando ao meu sonho, eu não perdia um jogo aos domingos. Não torcia por nenhum time em específico, eu gostava de ver as jogadas dos craques, os lances dos gols, mas, o que me fascinava mesmo era o grito apaixonado das torcidas, qualquer uma.

O meu pai, que se chamava Alberto Campos, não era um homem rico, pelo contrário, era funcionário de uma companhia ferroviária, ganhava pouco, mas, mesmo assim, conseguiu me matricular em uma escolinha de futebol onde eu aprimorava os fundamentos do futebol, tais como, o passe, o chute de esquerda (eu era destro e o meu chute de esquerda não era lá essas coisas), o cabeceio, etc. Quem entende de futebol sabe do que eu estou falando.

Eram três dias por semana e eu esperava ansiosamente que os intervalos entre uma aula e outra passassem rápido. O professor dizia que eu teria futuro, o problema era que ele não sabia prever o futuro.

Foi justamente em um dos dias de minha aula de futebol que aquele carro apareceu em alta velocidade.

Puxa vida, foi tão rápido!

O engraçado foi que eu não senti nada. Fiquei um pouco zonzo, sem entender o que tinha acontecido e, depois, quando eu me vi deitado no asfalto com todo aquele sangue saindo da minha cabeça bateu um pouco de desespero. Mas foi por pouco tempo.

Logo eles chegaram. Sorriam para mim e me estendiam a mão mostrando um caminho bastante iluminado. Parecia uma espécie de túnel e eu não senti medo em nenhum momento. É verdade que eu fiquei triste quando olhei para trás e vi meu pai chorando, desesperado, abraçado ao meu corpo já sem vida. Não gosto nem de me lembrar! Coitado do meu pai! Nunca conseguiu assimilar o golpe, afinal, eu era filho único e ele tinha certeza de que me veria jogando futebol pelos grandes times do país.

A minha mãe, então, – o nome dela era Adelaide – não suportou a dor e em pouco tempo foi acometida por uma doença fatal e se foi também. Agora o meu pai tem uma nova companheira e está se sentindo melhor, mas isso depois de quase vinte anos. Eu fiquei muito feliz quando ele se casou de novo e minha mãe também.

Bem, eu estou contando tudo isso pra vocês porque, recentemente, eu tive uma excelente notícia: um anjo me informou que, em pouco tempo, eu vou reencarnar. É claro que eu perguntei onde seria, mas ele não quis me dizer, disse que era proibido. Disse também que eu tenho uma missão a cumprir e que havia uma família que estava precisando de um menino, assim como eu.

Fiquei muito contente com essa notícia, por isso, resolvi escrever esta carta.

Será que, finalmente, vou conseguir realizar o meu sonho de ser jogador de futebol?

Bem, estão me chamando, acho que chegou a hora.

Vejo vocês por aí.

Até breve, então!

Assinado: Tom

P.S: Digam ao meu pai que ele não precisa chorar, afinal, estou voltando para perto dele.

Honório dobrou a carta cuidadosamente e, sem dizer uma única palavra olhou para as pessoas em volta da mesa. À sua frente, visivelmente emocionado, e sem poder impedir que algumas lágrimas rolassem por seu rosto, um homem chorava, mas era de alegria.

Seu nome era Alberto Campos.

Você gostou deste conto?

Clique abaixo, para assistir este vídeo no youtube

A LUA, O POETA E O CANTOR

Duas horas da manhã. A luz da lua cheia reflete sobre as grandes pedras que existem em abundância em frente à casa de Abimael. A caneta desliza sobre a folha de papel desenhando palavras de amor, de fé, de esperança e, principalmente, de saudade.

Um belo poema começa a tomar forma e a refletir o íntimo de um homem solitário cuja maior alegria é externar, em uma folha de papel, as suas reminiscências. São passagens antigas ou não, que marcaram profundamente o seu coração. Um amor perdido, uma viagem, um perdão não concedido ou não solicitado. A alegria de viver e de estar vivo e a confiança eterna de que, um dia, o seu coração não será mais solitário.

O rapaz contempla o poema e gosta. Lê mais uma vez, corrige uma rima aqui, uma métrica acolá, quem sabe uma palavra se encaixe melhor aqui ou ali, enfim, está pronto.

Abimael olha apara o lado. Um velho companheiro repousa ali perto. Feito de pinho e com afinadas cordas de aço, o violão, ao comando de seu senhor e amigo, emite um som que, a princípio parece um gemido, um consolo, uma palavra de amor e depois se deixa levar pelos hábeis dedos de seu senhor e desenha no espaço um som, terno e envolvente.

Uma bela melodia acolhe a poesia recém-nascida e, dali, uma canção começa a tomar forma. Abimael é o primeiro a se emocionar, na verdade – ele sabe disso – se emocionará todas as vezes que alguém, apaixonado como ele, cantá-la ou, simplesmente, recitar os seus versos.

Alguns minutos depois e, pronto, a sua missão está cumprida. O jovem acabou de dar à luz uma bela canção de amor, de sentimentos tenros, de saudade enfim. Dá-lhe o nome de “À luz do luar”, absolutamente em consonância com o momento em que ela nasceu.

Alguns dias depois, Ely, um cantor popular, recebe a canção de Abimael. Alguém a ouviu, gostou e, agora, oferece-lhe a oportunidade de interpretá-la, dar à bela canção as cores de seu coração, talvez acrescentar-lhe algumas lágrimas e um sorriso ao final.

Ely escuta a canção, comove-se e aceita gravá-la. Pergunta quem é o compositor. Quem fez tão belos versos?

Ely e Abimael, talvez, nunca cheguem a se conhecer, mas cada um entende o sentimento do outro. E, assim, a bela e afinada voz do artista dá vida ao poema feito em uma madrugada insone de um jovem poeta à luz do luar.

As pessoas ouvem a melodia nos rádios. Decoram seus versos e assoviam seus acordes.

A canção de Abimael ganha o mundo.

Agora, muitos anos se passaram. Não se fala mais no cantor Ely ou no poeta e compositor Abimael, mas uma canção continua passeando pelo mundo visitando os corações dos apaixonados, apaziguando ânimos desesperados e enternecendo corações endurecidos pelo sofrimento. A mensagem de Abimael era exatamente esta e Ely soube, com maestria, levá-la a cada uma das pessoas que a ouviram e que, depois, sozinhos, cantarolaram-na pelas veredas da vida.

É madrugada de uma quente noite de verão.

Eliana não consegue dormir e resolve abrir a janela. Pareceu-lhe ouvir algum som vindo da rua que lhe pareceu uma música cantada ao som de um violão.

Seu coração se alegra e ela externa um sorriso sem fim ao perceber o jovem Cláudio, cantando com sua bela voz de jovem apaixonado uma canção chamada “A luz do luar”.

A jovem debruça-se na janela envia o seu coração ao encontro do jovem e deixa-se flutuar de forma mansa, tênue e leve como uma pena ou como os sentimentos de Abimael que, um dia, escrevera aqueles belos versos.

Lá fora, uma lua cheia, enorme, abocanhando a noite por inteiro, sorri como quem envia os melhores sentimentos de paz e de felicidade eterna ao jovem casal.

Você gostou deste conto?

Clique abaixo, para assistir este vídeo no youtube

A MULHER DOS QUADROS

Hélio Vítor era um pintor de quadros. Pintava pessoas, paisagens, animais, qualquer coisa a que a inspiração momentânea lhe levasse. Filho de família pobre, jamais teve condições de frequentar qualquer curso de pintura. Seu talento era absolutamente natural. Já nasceu sabendo. A venda de seus primeiros quadros permitiu que ele transformasse em ateliê um pequeno quarto que havia nos fundos da casa de seus pais.

Ali ele ficava horas e horas completamente absorto com sua arte. Pintava sempre de memória, não tinha modelos, não copiava paisagens nem rosto mas, havia sempre um rosto que aparecia em todas as suas telas.

Nem mesmo ele sabia explicar. Em qualquer quadro que pintasse, ele, como que por instinto, acabava desenhando o rosto daquela mulher.

Era uma jovem, de seus vinte e poucos anos, com um sorriso aberto, olhos que irradiavam confiança e felicidade, cabelos negros, pouco abaixo dos ombros. Uma hora ela a desenhava de perfil, outra de frente, outra andando e lançando um olhar de soslaio por sobre os ombros. Era linda! Ele a tinha na mente sem nunca tê-la visto. Não tinha a menor ideia de quem seria aquela bela jovem. O fato era que ela estava em sua vida e entrava nos quadros que ele pintava sem nem sequer lhe pedir licença.

O curioso era que as pessoas que contemplavam as suas obras não percebiam isso. Só ele, e assim mesmo, só quando terminava o trabalho. Em todos os quadros, lá estava ela. Sempre sorrindo e sempre olhando nos olhos de quem a via.

Hélio Vítor gostaria que ela lhe aparecesse em sonho e lhe dissesse quem era desvendando, de uma vez por todas, aquele mistério. Isso, no entanto, nunca tinha acontecido. Às vezes, antes de dormir, ele ficava um bom tempo contemplando a sua própria arte, com os olhos fixos na mulher para ver se aquilo poderia influenciar o seu subconsciente e, assim, sonhar com aquela pessoa maravilhosa, mas, nada, o dia amanhecia e ele se dava conta, desapontado de que mais uma vez ela não lhe tinha aparecido em sonhos.

O jovem artista pintava, um dia, um quadro que retratava uma cena do cotidiano de uma estação de trem. A época, todavia, era o final do século XIX, em um local que poderia ser a Inglaterra, ou a França ou qualquer país em que já existissem trens e estações ferroviárias.

O quadro mostrava um homem que tentava atravessar a linha de trem quando se virou, talvez para atender ao chamado de alguém e estava perigosamente próximo da locomotiva que se aproximava. Não era possível ver o seu rosto. Via-se que vestia um terno cinza claro e usava um chapéu típico daquela época.

Na calçada da estação estava ela, a jovem misteriosa. Usava um vestido longo, de cor clara, praticamente um bege, com cintura alta, um cinto de laço vermelho e uma blusa preta de botões. Uma fita nos cabelos e usava uma charmosa sombrinha, indicando que aquele era um dia de sol.

A pintura, evidentemente, não dava a entender o que aconteceria nos segundos seguintes àquele instante. Teria o trem atingido o rapaz? Ele teria sobrevivido?

A mulher que o chamara ou tentara avisá-lo do perigo, isso não estava claro, era ela. A bela jovem que lhe roubava o poder dos traços e aparecia em todos os seus desenhos. Mas, olhando com muita acuidade talvez fosse possível perceber que, sim, ela tentava avisá-lo do perigo. Ela tinha um olhar aflito.

Quando terminou o quadro Hélio ficou olhando alguns minutos para aquela obra e lhe pareceu que aquela cena não era estranha.

Que estranho! – pensou o rapaz.

Mostrou o quadro a algumas pessoas, mas ninguém notou nada de anormal. Era apenas uma cena do cotidiano de uma cidadezinha do interior da Inglaterra, talvez, em que uma mulher chamava um homem que atravessava a linha férrea. Apenas isso.

Apesar de ser um artista ainda não reconhecido, Hélio Vítor era sempre convidado para participar de exposições que aconteciam periodicamente na cidade. E, assim, lá foi ele com vários quadros expor mais uma vez.

Ele sempre vendia todos. O problema era que, na sua cidade, as pessoas não davam o devido valor à arte, ainda mais sendo o artista do próprio lugar.

Por isso, Hélio alimentava um sonho. Expor seus trabalhos em algum lugar em que fosse, realmente, valorizado. Uma cidade grande da Europa, quem sabe Paris?

Era um sábado. Oito horas da noite. Havia bastante gente. O local era um pequeno teatro que emprestara seus corredores e sala de espera para a exposição.

As pessoas passavam pelos quadros uma vez, duas vezes, perguntavam o preço da obra, embora as etiquetas estivessem ali, bem à vista, talvez para induzir o artista a conceder, quem sabe, algum desconto. Até que, finalmente, se decidiam e compravam o quadro.

As obras de Hélio já estavam quase todas vendidas. Na verdade, só faltava vender um único quadro, justamente aquele da estação de trem ao qual ele resolveu dar o nome de “O chamado”.

Finalmente uma jovem se aproximou de Hélio e perguntou-lhe onde tinha se passado aquela cena.

– Não sei – respondeu o artista. Apenas imaginei essa situação.

– O rapaz que está atravessando os trilhos parece que está olhando para alguém que o chama, não é mesmo? – perguntou a mulher.

– É. Foi o que eu imaginei – respondeu Hélio.

– Gostei desse quadro. Vou ficar com ele – disse a moça tirando da carteira o dinheiro para pagar pela obra.

– Se quiser, posso entregar em sua residência – completou o modesto artista.

– Gostaria muito, obrigado. O meu endereço é este – disse a jovem entregando ao rapaz um cartão de visita onde se podia ler:

TERESA CRISTINA DE ALMEIDA

Artista Plástica.

Rua do Ouvidor, nº 1819, apto. 27

– Entregarei amanhã mesmo.

A jovem agradeceu e desapareceu no meio da multidão.

Hélio Vítor ficou impressionado com a beleza da jovem, pareceu-lhe que já a conhecia.

No dia seguinte, conforme combinado, pouco antes do meio dia, o rapaz chegou ao prédio de número 1819 e, antes mesmo de apertar a campainha do apartamento 27 ouviu a voz da jovem dizendo:

– Pode entrar!

Hélio subiu as escadas até o segundo andar levando a tela nas mãos. Era um pequeno estúdio, parecido com o seu.

Havia diversos quadros espalhados pelo local, todos assinados por Teresa Cristina. O rapaz ficou impressionado com a qualidade das telas, mas algo lhe chamou a atenção. Em todos os quadros ele estava retratado. Em um canto, no mesmo tamanho do quadro que ele estava levando, observou um outro exatamente igual assinado pela jovem. Ela tinha pintado a mesma cena.

Aproximando-se do rapaz, estupefato, pousou uma das mãos em seu ombro e disse:

– Não vá para Paris. Fique perto de mim. Desta vez pude lhe avisar a tempo.

Você gostou deste poema?

Clique abaixo, para assistir este vídeo no youtube

A ÚLTIMA MENSAGEM

Era o ano de 1806.

Em uma pequena cidadezinha da Inglaterra viviam dois jovens: Edwiges e Peter. Ela, uma bela e prendada moça de família de muitos bens cujo pai, outrora, fora um marinheiro da esquadra real e participara de expedições dos grandes navegadores.

Edwiges tinha uma característica ímpar, muito charmosa, até. Tinha, em seu ombro esquerdo, um sinal de nascimento que se parecia com duas alianças entrelaçadas.

Seu pai, John Baker, conseguiu fazer fortuna com muito trabalho e coragem. Hoje, possuidor de belas e prósperas fazendas sonhava com o dia em que a sua bela Edwiges subiria ao altar com Peter, em quem ele se via quando jovem.

Aventureiro como ele, extremamente trabalhador, bom filho, temente a Deus. Sim, seria um bom marido para a sua Edwiges. Nutria pelo rapaz uma grande simpatia, apesar de sua família não ser assim tão abastada. As qualidades do rapaz suplantavam aquilo. John certamente confiaria a mão de sua filha ao rapaz.

Naqueles tempos, Napoleão atormentava boa parte da Europa e a Inglaterra era a única potência militarmente capaz de enfrentá-lo.

Peter alistou-se no serviço militar para servir a pátria e foi engajado na marinha inglesa.

Despediu-se de sua Edwiges, ante os olhos de John e de sua senhora, Elisabeth, mulher igualmente prendada e honrada que soubera passar a sua filha todos os seus dotes de grandeza e humildade.

– Dê-me notícias, Peter. Onde quer que esteja, mande-me, de alguma forma, dizer se está bem e se está precisando de alguma coisa. De minha parte, prometo que farei tudo para ir em seu auxílio, se assim for necessário. – pediu a entristecida e apaixonada Edwiges.

– Prometo Edwiges. Não me esquecerei de você um só instante de minha vida e, sempre que me for possível, enviarei uma mensagem.

Peter partiu. As notícias que chegavam de além-mar não eram nada boas. Napoleão avançava de forma implacável com suas tropas e navios e a Europa estava praticamente à sua mercê.

Em alto mar, travava-se uma batalha entre a esquadra inglesa e a francesa. A bordo de um dos navios da Inglaterra estava o jovem Peter, artilheiro da esquadra. A derrota inglesa era iminente, as forças francesas eram muito superiores com navios mais bem armados e mais velozes, pelo menos, naquela ocasião.

Não demorou muito e o navio de Peter foi atingido em cheio por um tiro de canhão. Formou-se um grande incêndio a bordo e muitos homens morreram ali mesmo. Peter, mesmo ferido, conseguiu jogar-se ao mar e se afastar daquele mar de sangue e de morte. Corpos flutuavam à sua frente e ele, de vez em quando, reconhecia o cadáver de algum de seus companheiros de luta.

Agarrou-se ferrenhamente a uma taboa e se deixou levar pela correnteza. Afastou-se tanto que já não ouvia os tiros de canhão ou o clarão dos incêndios. Estariam todos mortos?

Peter conseguiu subir à taboa e adormeceu.

Acordou com o sol alto a lhe queimar o rosto. Não havia nada a fazer a não ser se deixar levar pela correnteza aonde quer que ele quisesse.

Sem água, ferido, sob um sol escaldante foi com enorme alegria que o jovem vislumbrou ao longe alguma coisa que se parecia com uma ilha.

Era uma ilha.

Peter dava braçadas vigorosas sem largar a taboa salvadora e já quase exausto, conseguiu chegar a terra firme.

Deixou-se ficar deitado e adormeceu de cansaço.

Novamente o sol acordou o rapaz que, assustado, pôs-se de pé de um salto, sem entender o que havia acontecido. Aos poucos foi se recordando da batalha, dos amigos mortos e aquele tiro de canhão fatal atingindo o navio em cheio. Um incêndio brusco e arrasador levou a embarcação a pique em poucos minutos.

“Será que só eu consegui escapar?” – pensava o, agora, náufrago.

Verificou que os seus ferimentos não eram tão graves e que, certamente, daquilo não morreria. Precisava fazer uma fogueira para chamar a atenção de algum navio que por ali passasse, desde que, é claro, não fossem os franceses novamente.

Peter fez o reconhecimento do terreno e constatou, para sua tristeza que, na pequena ilha havia água, mas, absolutamente nada para comer. Não iria sobreviver por muito tempo só com água. Restava-lhe o consolo de não morrer de sede diante do mar. Mas a esperança é a última que morre!

Peter tinha feito uma fogueira e a mantinha acesa dia e noite.

Dez dias se passaram e o jovem marinheiro já estava perdendo as forças e a esperança. Não iria sobreviver e, o que é pior, ninguém saberia onde ele teria perecido. Todos pensariam que teria morrido no naufrágio de seu navio e aquela situação o deixava incomodado. Além do mais, lembrava-se de que tinha feito uma promessa à sua amada de que lhe mandaria notícias. Mas como fazer isso naquele lugar isolado, sem qualquer chance de comunicação com o resto do mundo?

Ao entardecer do décimo-segundo dia, o jovem, bastante debilitado, verificou que havia alguma coisa estranha na praia. Dirigiu-se ao local e verificou que havia alguns destroços, provavelmente de algum navio abatido em combate. Havia pedaços de taboas, um banco de madeira e uma bolsa de couro. Sim, aquilo era um grande achado. Tudo é importante e valioso para quem não tem nada e está à beira da morte.

Abriu a bolsa e ali encontrou um caderno, e um pequeno pedaço de lápis. Havia também uma garrafa de alguma bebida que Peter cheirou e reprovou.

A ideia veio-lhe à mente de imediato. Tomou do caderno e escreveu uma carta à sua amada.

Nela relatava o que havia acontecido. Contava da batalha, de como tinha conseguido se salvar agarrando-se em uma taboa, chegado à ilha e, agora, às portas da morte, despedia-se jurando-lhe amor eterno.

Colocou a mensagem na garrafa, fechou-a cuidadosamente e a atirou ao mar, o mais longe que pode. A garrafa sumiu de vista imediatamente.

Estranhamente Peter sentiu-se confortado como se tivesse, afinal, cumprido a sua missão. Agora poderia morrer.

Julho de 2007.

Joana passeia tranquilamente por uma poluída praia do Nordeste brasileiro quando uma garrafa, flutuando, lhe chama a atenção.

Sem saber exatamente porque, haja vista que garrafas flutuando naquele mar era a coisa mais comum ante a poluição que tomara conta daquela praia, a jovem Joana decide se aventurar alguns metros no mar para recolher aquela garrafa. Imediatamente percebeu que havia um papel dentro.

Levou a garrafa para a areia e, junto com seu marido e seus dois filhos, leu a mensagem que, em inglês, descrevia os últimos momentos de vida de um jovem marinheiro inglês que se despedia de sua amada esperando que aquelas suas últimas palavras chegassem, um dia, ao seu destino. Estava datada de julho de 1807.

A jovem ficou emocionada com o conteúdo da mensagem. O marido percebeu aquilo e, para consolá-la, colocou a mão direita sobre o ombro esquerdo da esposa onde havia um sinal estranho que se parecia com duas alianças entrelaçadas.

DESTINOS INVERTIDOS

Carlito tinha dezessete anos e era um rapaz querido em sua cidade, São Tomé, no interior do nordeste. Tinha sonhos, como todos os jovens, mas, filho de pais pobres e com muitos irmãos, sonhar era a única coisa que lhe restava.

O pai, seu Pedro, era barbeiro e trabalhava de segunda a segunda para poder sustentar a família de dez pessoas, a mulher e nove filhos. Carlito era o terceiro, entre os mais velhos.

Era o tempo em que as escolas públicas no Brasil prestavam um ensino de qualidade, e Carlito, estudante do último ano do científico, como se chamava antigamente o segundo grau, era um ótimo aluno.

Os dois irmãos mais velhos, Ribamar e Francisca, com 19 e 21 anos, respectivamente, já trabalhavam e ajudavam seu Pedro com o que podiam. Ribamar era ajudante em uma alfaiataria e Francisca dava duro em uma loja de tecidos.

Os demais, só estudavam, exceto Carlito, que tinha conseguido fazer uma caixa de sapateiro e saía, às tardes, depois que chegava da escola para faturar alguns trocados.

Carlito gostava de cantar e, perto de sua casa, havia um outro rapaz, chamado Benito, que tocava violão muito bem e era envolvido com o mundo da música. Mas, música, naquela época, por volta dos anos sessenta em uma cidade pequena do interior, era coisa de playboy e ninguém, ou melhor, quase ninguém ganhava dinheiro com aquilo.

Mas Carlito gostaria de tentar. No íntimo ele buscava uma oportunidade, mas não tinha coragem de falar pra ninguém com medo de ser ridicularizado. Quer dizer, quase ninguém porque ele tinha um amigo de confiança, conselheiro, confidente que, mesmo pobre, tinha outro sonho: queria ser engenheiro. Chamava-se Jean Paul, nome francês que o pai tinha colocado para homenagear um antigo artista francês que ele tinha visto uma vez em um filme de aventura daquela época.

Era interessante! Dois jovens, filhos de pobres de marré-marré com dois grandes sonhos. Um queria ser cantor e o outro engenheiro e isso, em uma cidade longe dos grandes centros artísticos e onde sequer havia uma faculdade de engenharia. Isso era sonho para os filhos de ricos que podiam pagar cursinhos especializados ou se aventurar em cidades grandes para fazer teste em programas de calouros ou coisa parecida.

De vez em quando Carlito, quando via que Benito estava tocando violão na porta de sua casa, ia até lá e pedia pra cantar alguma coisa. Todos gostavam, mas, como era Carlito, filho de seu Pedro, o barbeiro, ninguém aplaudia e, tão logo ele acabasse de cantar uma canção sempre aparecia outra pessoa que queria cantar também. Quem quer que fosse, cantava sempre muito mal, desafinado, se comparado com Carlito.

Carlito e Jean Paul eram muito amigos, mas, a vida dá voltas e ambos acabaram indo embora da pequena cidadezinha dos anos sessenta.

Jean Paul foi para São Paulo e Carlito para o Rio de Janeiro. Ambos com “a cara e a coragem”. Perderam o contato, um com o outro, e comeram “o pão que o diabo amassou”.

Jean Paul conseguiu trabalho em uma grande fábrica de produtos químicos e Carlito conseguiu um emprego em um grande Banco.

Os anos se passaram e os sonhos de ambos foram ficando para trás. Com o tempo Carlito esqueceu completamente a estória de ser cantor e Jean Paul de ser engenheiro.

Casaram-se ambos. Jean Paul casou-se com Amélia, uma moça que trabalhava na contabilidade da fábrica e Carlito com Luísa, uma professora.

Tiveram filhos que jamais souberam dos sonhos de seus pais. Também, com o tanto que trabalhavam, os dois amigos não tinham tempo para nada! Nunca mais se falaram.

Passados mais de trinta anos, Carlos Eduardo, um jovem engenheiro, nascido em Niterói-RJ, filho de pai nordestino e mãe carioca estava de mudança para São Paulo. Tinha conseguido um emprego em uma grande construtora, ganharia um bom salário e, dessa forma, poderia ajudar os pais que, agora próximos de se aposentarem, teriam uma redução grande em seus salários.

O rapaz começou a trabalhar na grande metrópole, alugou um bom apartamento e planejava trazer os pais para morar com ele. Conheceu Débora, uma jovem que cantava na noite paulistana que, como ele, era filha única e tinha pai nordestino. Logo começaram a namorar, noivaram e decidiram que tinha chegado o momento de as duas famílias se conhecerem.

Carlos Eduardo tinha, finalmente, conseguido convencer os pais a se mudarem para São Paulo, já que, agora aposentados, poderiam morar perto do filho que, assim, poderia lhes dar maior assistência.

Os pais de Débora, embora ainda não conhecessem o namorado de sua filha, estavam satisfeitos com o fato de o rapaz ser engenheiro, afinal, era uma boa profissão, o que poderia dar uma certa segurança para o futuro da moça.

Débora marcou um jantar na casa de seus pais que moravam em um apartamento de classe média da Vila Mariana. Um imóvel pequeno, simples, mas que estava perfeitamente de acordo com as posses da família. Os pais não ganhavam lá essas coisas enquanto que a filha faturava apenas uns trocados cantando na noite, mas sentia-se feliz em fazer o que lhe dava prazer. Os pais gostavam disso porque eram muito chegados à música.

Chegou a noite do jantar. Carlos Eduardo chegou com os pais ao apartamento de Débora.

Débora apresentou seus pais aos pais de Carlos Eduardo:

– Muito prazer, Jean Paul. Esta é minha esposa Amélia.

– Igualmente. Eu sou Carlito e esta é minha esposa Luísa.

A conversa, a princípio, se desenrolava com um certo ar de formalidade até que as pessoas foram se conhecendo melhor e, então, Carlito perguntou a Jean Paul de que cidade do nordeste ele era.

– São Tomé, mas vim embora para São Paulo há muitos anos. Hoje já quase não vou mais lá. Tenho ainda alguns irmãos que moram por lá, mas dificilmente a gente se vê.

– Ora, eu também sou de um lugar chamado São Tomé. Que coincidência!

A conversa levou-os ao ponto de perceberem que eram ambos da mesma cidade.

– Na verdade, disse Carlito, eu tive um amigo, na minha adolescência, que se chamava Jean Paul.

– Ora, ora – respondeu Jean Paul – eu também tive um amigo que se chamava Carlito e que queria ser cantor.

– Espere aí – disse Carlito – Não era você que queria ser engenheiro e foi embora pra São Paulo?

Aquilo foi o suficiente para que os dois amigos se reconhecessem depois de mais trinta anos, agora com os rostos marcados pelo tempo que não permitiu que se reconhecessem.

Agora, Carlito que queria ser cantor, tinha um filho engenheiro e Jean Paul que queria ser engenheiro, tinha uma filha que era cantora.

O tempo inverteu seus destinos, mas marcou um encontro de ambos no futuro.

O casamento dos filhos já podia ser marcado.

NÃO DESTA VEZ

O dia estava chuvoso. Uma forte tempestade caía impiedosamente sobre a pequena Cuña Flores, uma cidadezinha perdida ao norte da Espanha. Era o ano de 1348 e as glórias dos grandes navegadores, as riquezas dos reinados e a opulência das cortes da Europa não tinham chegado àquela cidadezinha perdida. Uma carruagem parou diante de uma casa simples, pobre, sem iluminação onde, na porta, estava uma mulher idosa, porém, irradiando felicidade.

Naquela cidade a pobreza imperava. As pessoas mal tinham o que comer, quando tinham. Já não era mesmo tradição os cuidados de higiene pessoal e a convivência com porcos, galinhas e outros animais domésticos trazia doenças diversas aos moradores da cidade, pouco mais do que uma vila. As crianças eram subnutridas, sujas e frequentemente abandonadas pelos seus pais que não tinham como sustentá-las. Os meninos iam embora do lugar e se alistavam nas forças militares para morrerem com alguma dignidade em combates que talvez nem entendessem porque aconteciam. Às meninas só restava um caminho: a prostituição em cabarés fétidos com homens bêbados e igualmente fétidos. As doenças espalhavam-se com velocidade impressionante e a medicina ainda dava passos curtos e os médicos, certamente, não dispunham de recursos técnicos e científicos para enfrentar alguma epidemia que pudesse advir de tão insalubres condições de vida.

E ela veio. Impiedosa e mortal.

No meio da população pobre e miserável, lutando contra todas as adversidades possíveis da época, inclusive a pobreza e a ignorância, uma mulher conseguiu formar o seu filho em medicina. Era Lourdes, uma viúva que fugira da prostituição e, fazendo trabalhos domésticos para os poucos que podiam pagar, conseguiu, com um viajante, uma vaga na tradicional Universidade de Salamanca onde o filho se formaria em medicina. O homem era um rico Senhor de muitas terras que se encantara com a inteligência do jovem Alonso que, incentivado pela mãe, aproximou-se e, docemente, pediu-lhe que, se pudesse, lhe concedesse a oportunidade de estudar medicina em Salamanca. O milionário se comoveu com a simplicidade e coragem do rapaz e tomou para si a responsabilidade pelos custos dos estudos do rapaz, no entanto, ele teria que merecer. Se houvesse qualquer reclamação de seu comportamento ou se fosse mal nos estudos, o viajante, que se chamava D. Pablo de Arantes, interromperia imediatamente a ajuda ao rapaz.

Isso, no entanto, não aconteceu. O jovem Alonso era destaque na tradicional Universidade, e, agora, prestes a se formar médico, pretendia voltar à sua pequena Cuña Flores para ajudar a sua mãe e seus compatriotas. Para com o seu benfeitor era todo agradecimentos que aprovara, incontinenti, o desejo do rapaz de voltar para sua cidade que, de fato, precisava de médicos.

O Dr. Alonso chegou a Cuña Flores durante o rigoroso inverno de 1348 durante uma forte tempestade.

A carruagem parou, o jovem médico pagou o condutor com algumas moedas, retirou a sua pouca bagagem e abraçou a mulher que o esperava na porta. Era Lourdes, que agora, seis anos mais velha, maltratada pela vida e pelas pessoas, recebia o seu filho querido que se formara em medicina na Universidade de Salamanca.

O médico, sob a parca luz de lamparinas observou que sua mãe não parecia bem de saúde. Observou-a rapidamente e não gostou do que viu: a mulher tinha febre e apresentava algumas protuberâncias na pele. Alonso ficou preocupado, mas no dia seguinte, quando estivesse mais claro, iria observá-la melhor.

De fato, ao amanhecer, sob a luz do sol que, mesmo tímido, iluminava o pequeno quarto onde a mulher ardia em febre, o médico pode constatar o que já temia: a sua mãe estava condenada à morte. Todos os sintomas indicavam que ela tinha contraído a peste negra. Os bubos azul-esverdeados não deixavam dúvidas. O médico sabia que, em breve, as bactérias invadiriam a corrente sanguínea e provocariam a peste septicêmica. Ocorreriam hemorragias em vários órgãos e, na pele, já começavam a se formar manchas escuras de onde advém o nome de peste negra. Não havia mais nada a fazer. O Dr. Alonso sabia que a sua mãe era a sua primeira paciente na cidade e, já no primeiro caso, a morte venceria. Era uma questão de dias ou, talvez, horas apenas.

Alonso percebeu que a situação era crítica na pequena cidade e, sendo ele, o único médico daquele lugar miserável, a única coisa que podia fazer era aplicar drogas que aliviassem o sofrimento das pessoas. A morte era certa.

Três dias após a volta de Salamanca o jovem Dr. Alonso sofreu o maior golpe de sua vida. Ao chegar a casa, encontrou a sua mãe deitada em seu leito de morte respirando penosamente.

A um sinal da mulher Alonso aproximou o ouvido de seu rosto e ouviu quando ela disse:

– Eu estava apenas esperando você chegar. Adeus, meu filho. Não desista porque você é maior do que tudo isso que está acontecendo.

Agora era o ano de 2015, av. Rio Branco, Rio de Janeiro, Brasil.

O trânsito infernal e o calor de uma tarde de janeiro fazem o dia ficar quase insuportável. Motoristas buzinam inutilmente como que querendo fazer com que o trânsito ande, mas o engarrafamento é impiedoso e, quem não tem ar condicionado, sofre ainda mais.

Uma mulher caminha lentamente pela calçada, alheia ao barulho, ao calor e ao desespero das pessoas. Calmamente, um passo após o outro, sombrinha pendurada em um dos braços um vestido azul, elegante até, um sapato baixo e um discreto sorriso no rosto. Dirige-se a um prédio bonito, um pouco antigo, mas muito bem conservado onde funcionam diversos consultórios médicos. Ela vai se consultar. Agora, aos cinquenta e nove anos, precisa de cuidados médicos mais intensos. Seu nome é Anita e ela vai ver seu filho, o Dr. Rodrigo, médico oncologista, renomado e muito respeitado na cidade. Na verdade, uma das maiores autoridades em câncer de útero.

A elegante senhora chega ao consultório do filho. Vai apenas receber os resultados de alguns exames.

Na recepção, um quadro a óleo retrata um jovem médico atendendo uma mulher em seu leito de morte. O ambiente é um quarto simples e, uma velha colcha remendada e carcomida indica que se trata de uma paciente de poucos recursos financeiros.

Rodrigo recebe a mãe e lhe diz:

– Já sei os resultados, mãe. Você tem câncer no útero, mas está em estado inicial. Vou cuidar de você. Desta vez não vou perdê-la.

Mãe e filho se abraçam. Ambos entendem do que o médico está falando.

QUER NAMORAR COMIGO?

Era o ano de 1755 em Lisboa. O rei D. José I e o Marquês de Pombal, este sob as ordens daquele, governavam Portugal aplicando uma administração exemplar. A paz a ordem e a prosperidade eram elementos comuns entre os cerca de trezentos mil habitantes da cidade de Lisboa.

No bairro da Mouraria moravam Lucinda e João Antônio. Ela, moça prendada de família respeitada na sociedade portuguesa e ele, Alferes das forças armadas portuguesas, filho de tradicional família de militares, rapaz com uma bela carreira à frente.

Lucinda era uma moça de longos cabelos louros que lhe alcançavam a cintura nos quais gostava de colocar rosas vermelhas presas para aumentar ainda mais a sua beleza, como se fosse possível. Os seus olhos azuis, da cor de topázio, irradiavam serenidade, e uma pinta, no meio da testa, conferiam-lhe um aspecto de deusa indiana. Era uma mulher extremamente bela.

João Antônio era um rapaz comum. A única coisa que lhe sobressaía era um jeito arisco, de quem sempre está em guarda e atento a tudo e a todos. Inspirava inteligência e dedicação em tudo o que fazia.

Os dois jovens olhavam-se interessados um no outro e, nas missas de domingo, mal prestavam atenção ao sermão do celebrante. Os seus olhares cruzavam-se dezenas de vezes durante a cerimônia religiosa.

Era o dia primeiro de novembro de 1755. A missa começaria às nove horas e, às oito, João Antônio já estava de prontidão na esquina, disfarçadamente, esperando que a sua amada passasse. Desta vez ele a abordaria. “Chega de ficar amando a jovem à distância, platonicamente” – pensava.

O rapaz já sabia que a jovem costumava ir à missa sozinha já que seus pais preferiam assisti-la mais cedo. De fato, pouco antes das nove horas Lucinda apareceu. Estava atrasada para a missa e, portanto, andava rápido não dando margem a que o jovem João Antônio a abordasse. Afinal, pensou o rapaz, não seria elegante fazer com que a donzela se atrasasse para o evento religioso.

João Antônio assistiu à celebração, como fazia todos os domingos, mas não prestou atenção a uma só palavra do padre. O seu pensamento estava totalmente voltado para Lucinda e para o que ele iria dizer quando a encontrasse.

Terminada a missa, João esperou que a moça deixasse o templo e, após andarem uns cem metros ele a alcançou e pediu-lhe um minuto de sua atenção.

A moça mal respirava tamanha era a sua ansiedade e emoção por estar tão perto do rapaz a quem amava.

João, então, sem saber bem o que dizer, balbuciou apenas uma frase:

– Quer namorar comigo?

Eram exatamente nove e horas e trinta minutos daquele fatídico primeiro de novembro e o que se ouviu foi um tremendo estrondo jogando todos por terra, derrubando prédios e causando pânico generalizado.

Tudo que João viu foi quando um prédio desabou em cima de sua amada.

Desesperado ele correu na tentativa de salvá-la quando foi também atingido na cabeça por uma viga de madeira de um edifício que, ali, também tombava.

Os dois, poucos minutos após a singela pergunta feita pelo rapaz, jaziam mortos a menos de dois metros de distância um do outro. Lucinda não teve tempo sequer de lhe responder a pergunta.

Avenida Paulista, São Paulo. O trânsito intenso de carros e pessoas indo e vindo, apressadas e preocupadas com o agitado dia a dia da maior metrópole da América Latina não permitiam que ninguém olhasse pra ninguém, ou melhor, quase ninguém.

Era o ano de 2015 e um jovem garçom de um pequeno restaurante da belíssima avenida estava ansioso para que chegasse logo a hora do almoço. Ele esperava alguém. Não que fosse almoçar com essa pessoa, ele ia apenas servi-la e estava disposto, depois de muitos meses observando a bela moça de longos cabelos louros que, ultimamente, estava almoçando ali todos os dias, a fazer-lhe uma pergunta. Torcia para que ela viesse sozinha, porque, de outra forma, teria que adiar a pergunta e era sexta-feira e a bela freguesa não almoçava ali nos fins de semana.

Era o mês de novembro, e fazia muito calor na cidade. Mesmo assim, o jovem mantinha o seu impecável uniforme de garçom com camisa branca e gravatinha borboleta, calças pretas e um impecável sapato preto, tão brilhante quanto o seu espírito naquele dia.

Finalmente, por volta do meio dia, a jovem apareceu, mas, que pena, não estava sozinha, duas outras amigas a acompanhavam.

O garçom que se chamava Rafael apressou-se a oferecer uma das mesas, dentre as que atendia, antes que elas preferissem outra qualquer.

Rafael, educadamente, esperou que as clientes tomassem seus lugares e, após oferecer-lhes o cardápio, anotou os pedidos das três jovens.

Ele estava encorajado porque tinha notado que a bela loura, que se chamava Carmem, também o olhava mais do que o normal. E, em seu olhar, ele percebia simpatia e uma certa curiosidade.

Naquele dia ela estava excepcionalmente bela porque tinha colocado uma linda rosa vermelha presa em seus cabelos e exibia um sorriso iluminado por um rosto de excepcional beleza. Seus olhos, azuis de uma beleza surpreendente, eram separados por uma pinta exótica, do tipo oriental.

Terminada a refeição, as jovens pediram a conta e, quando já agradeciam, ao garçom, este, polidamente, dirigiu-se à loura e, sem nem nenhum constrangimento, de forma decidida perguntou-lhe:

– Quer namorar comigo?

A bela loura olhou para o rapaz, como se já o conhecesse há muito tempo e lhe estivesse devendo aquela resposta.

Simplesmente respondeu:

– Sim.

UMA BELA FAZENDA DE CACAU

No interior do nordeste do Brasil, destacava-se uma grande fazenda de cacau. Próspera, com centenas de empregados – todos com carteira assinada – e uma casa monumental que servia de residência para o Sr. Argemiro Nunes e Silva e sua numerosa família. Chamava-se Fazenda Pedra Vermelha devido a algumas formações rochosas que tinham uma cor, não exatamente vermelha, mas próxima disso.

Casado com Dona Clotilde Aragão e Silva, uma mulher elegante, de bons modos, educada nos melhores colégios da Europa, poliglota (diziam que falava inglês, alemão, espanhol e até o francês, além de sua língua mãe, o português, é claro), era muito querida por todos os empregados pelo modo educado e justo com que os tratava, especialmente, os vinte e dois que cuidavam da casa de dois andares com vinte quartos duas salas de estar, três salas de jantar, jardim de inverno, adega (o marido dizia que gostava de vinho mas o que ela tomava mesmo era uma pinga da boa) e até uma lareira na sala principal porque o Argemirão (longe dele, era assim que as pessoas o chamavam) achava bonito. Nunca tinha sido usada, também, com o calor que fazia naquele lugar!

O casal tinha tido oito filhos, mas, por fora, e todos sabiam e toleravam, Argemiro tinha também um outro filho. Era Pedro Agostinho, fruto de um relacionamento forçado, num momento em que o homem estava bêbado e entrou no quarto de Iracema, uma mulata que servia a família nas refeições.

Iracema teve o menino ali mesmo, na fazenda, sem médica, só com a ajuda de Maria do Carmo, uma parteira leiga, como chamavam ali, naquela região. O menino nasceu negro como a mãe. Por isso, mas não só por isso, era odiado pelo pai que tinha tentado por todos os meios fazer com que Iracema abortasse, mas não teve jeito e o garoto veio ao mundo e, para desgosto ainda maior de Argemiro, saudável e inteligente. Ganhava sempre nas brincadeiras dos outros cinco meios-irmãos (três eram mulheres) o que fazia Argemirão espumar de ódio. E, por incrível que pudesse parecer, em todas as tentativas do pai de expulsá-lo da fazenda, sem motivo nenhum, quem não deixava era Dona Clotilde, e isso era porque ela achava que o menino não tinha culpa nenhuma, nem Iracema, nem ninguém. O único culpado era justamente seu marido, o homem que deveria amar o seu nono filho, mas que demonstrava claramente que o odiava, e muito.

Todos os filhos do casal foram estudar na capital, menos, é claro, o bastardo Pedro Agostinho. Um se formou em Engenharia Civil, dois eram advogados, outro se formou em Medicina e outro em Agronomia. As filhas foram estudar na Europa, Paris. Estudaram isso e aquilo e voltaram sem se formar em nada. Tornaram-se fúteis e preguiçosas e, pior para elas, o pai não entendia isso, pois achava que o simples fato de terem morado cinco anos na França era o suficiente para determinar um nível intelectual diferenciado e, por isso, não deixava “qualquer” rapaz se aproximar das jovens. Se a coisa continuasse daquele jeito, iriam terminar todas solteironas e, isso, nenhuma delas queria, não depois de todos aqueles anos de boa vida nos grandes salões da Europa e da curtição desenfreada daqueles tempos. Argemirão, é claro, não sabia de nada disso, nem em sonho, para ele suas três “meninas” eram puras e santas e só se casariam com o homem que as merecessem.

Pedro Agostinho aprendeu a ler ali mesmo, na fazenda, na escolinha que Argemiro mantinha para ensinar aos filhos dos empregados o mínimo para não serem considerados analfabetos. Ele dizia que não gostava de analfabetos, mas o que poucos sabiam era que ele era quase isso. Mal sabia ler e para assinar o nome era uma verdadeira briga de foice, como se dizia por lá.

Os filhos, os homens, não queriam morar mais na fazenda, nem mesmo Antônio do Carmo que tinha se formado em Agronomia com a desculpa de que iria tomar conta “dos negócios do pai”. Estava sempre inventando uma pós-graduação, uma especialização, um seminário “não sei onde” e, dessa forma os anos iam passando e o velho Argemiro ia sustentando o rapaz na capital, sempre com tudo de bom, afinal, o fazendeiro era muito rico.

O engenheiro nunca conseguiu um emprego decente, os dois advogados montaram um escritório de advocacia que ia mais ou menos e o médico era o único que conseguia sobreviver por conta própria, mas também, pouco dava notícias para os pais.

Argemirão tinha pouquíssima instrução, mas um impressionante faro para os negócios além, é claro, de uma capacidade administrativa pouco comum em homens como ele. Tinha conseguido fechar contratos para exportação das amêndoas de cacau para vários países da Europa e isso garantia um excelente faturamento anual.

A plantação de cacau estendia-se por vários quilômetros e quem passava pela estrada ficava admirado por ver como era bem cuidada. Era um modelo de administração rural em toda aquela região.

Pedro Agostinho tinha passado a vida inteira trabalhando nas plantações, igual aos peões da fazenda e tinha herdado o faro administrativo do pai, embora este não reconhecesse isso. Um belo dia, Pedro Agostinho notou que alguns pés de cacau estavam sendo atacados por um tipo de fungo que provocava uma diminuição significativa na produção. Alastrava-se rapidamente, mas, como a fazenda era muito grande, a princípio ninguém deu muita importância para o fato, menos Pedro Agostinho que tentou avisar o capataz da fazenda – Tião – de que aquilo não era normal, mas o sujeito não lhe deu a menor importância.

O rapaz achou que deveria avisar o seu pai, que ele não chamava de pai e sim, de Coronel Argemiro, como todos da fazenda. Primeiro conversou com Iracema, mas, ignorante, a coitada não sabia o que dizer ao filho, exceto que tomasse jeito e deixasse aquele assunto para os outros “entendidos” resolverem. Acontece que o tempo passava e os “entendidos” não faziam nada, por isso, Pedro Agostinho resolveu conversar com o Coronel Argemiro.

– Que é que tu quer, rapaz? – perguntou arrogantemente Argemirão.

– Coronel é que tá aparecendo umas coisas estranhas na plantação que tá diminuindo o número de frutos e até matando os pés de cacau – disse humildemente Pedro Agostinho.

– Deixa de besteira rapaz, isso não dever ser nada de importância, senão Tião já tinha me avisado. Deixa de conversa e vá tratá de trabaiá, que é mior.

Pedro Agostinho ainda tentou argumentar, mas o velho lhe deu as costas pois estava visivelmente incomodado de falar com aquele sujeitinho que ele detestava.

Alguns meses se passaram e, agora ninguém podia negar que havia uma praga na fazenda. Argemirão via os seus preciosos pés de cacau morrerem um após o outro e a produção diminuir a olhos vistos. Em pouco tempo já não podia honrar os contratos de exportação que tinha e o faturamento da fazenda desabou de uma hora para outra.

Argemirão mandou chamar Antônio do Carmo, o filho agrônomo, pra ele dar um jeito naquela situação “porque se continuasse assim ele iria quebrar”.

O rapaz veio, a contragosto, mas veio. Só que não adiantou de nada. Antônio do Carmo era um playboy da capital e não sabia nada de agronomia, na verdade, detestava o assunto e logo arrumou uma desculpa e voltou para a sua vida boêmia na cidade. Os outros filhos nem quiseram tomar conhecimento. Só notaram que as coisas não andavam bem quando Argemirão parou de mandar dinheiro pra eles.

A outrora próspera e admirada Fazenda da Pedra Vermelha era, agora, um matagal, a produção já não dava pra nada. Quase todos os empregados já tinham sido demitidos e, dos vinte e dois empregados que cuidavam da majestosa casa da família agora, só restavam dois. Iracema e Judith, a cozinheira.

Em pouco tempo a fazenda faliu, a casa, por ser muito grande teve de ser abandonada e o casal, Argemirão e Dona Clotilde teve que se mudar para uma das casas dos empregados, justamente ao lado daquela em que moravam Iracema e Pedro Agostinho. Ao redor havia algumas dezenas de casas abandonadas. Judith resolveu ir embora, mas Iracema e Pedro Agostinho resolveram ficar. Só restavam os quatro naquele mundo de terras, agora, imprestáveis, porque as filhas também resolveram abandonar o barco e ir para a capital. Tornaram-se professoras de idiomas e moravam todas em um pequeno apartamento da periferia da cidade. Dos pais não queriam nem notícias. A vassoura de bruxa acabou com a riqueza da Fazenda Pedra Vermelha.

Dona Clotilde adoeceu seriamente e Argemirão, agora, não tinha dinheiro nem mesmo pra chamar um médico para cuidar da mulher que, em pouco tempo acabou morrendo, sozinha.

Argemirão, deprimido e, também adoentado, não teve forças nem para fazer o enterro da esposa.

Pedro Agostinho fez um caixão com suas próprias mãos, cavou uma sepultura a alguns metros da outrora majestosa casa da fazenda e, ali, junto com Iracema, enterrou aquela mulher que viveu triste e oprimida, mas que demonstrara sempre honradez e um coração bondoso e acolhedor. Antes de irem embora, rezaram, os dois um Pai Nosso e uma Ave Maria pra alma daquela pobre mulher. Achavam que ela merecia.

Pedro Agostinho, sozinho, resolveu enfrentar a Vassoura de Bruxa. Corria a plantação atrás de alguma mudinha que não estivesse afetada pela doença e conseguiu reunir algumas delas. Depois, corajosamente, ateou fogo a toda a gigantesca plantação na tentativa de erradicar aquela praga.

O fogo consumiu tudo. Foram vários dias de queimada e nem mesmo as autoridades locais apareceram para saber o que estava acontecendo. Na verdade, todos sabiam e, como Argemirão era extremamente rude e arrogante, o melhor que achavam que podiam fazer era mesmo manter distância.

Sozinho, Pedro Agostinho não conseguiu recuperar todo o terreno queimado, mas, trabalhando de sol a sol, deixou uma pequena área preparada para o manejo das mudas que tinha conseguido salvar. Replantou uma por uma, cuidava delas pessoalmente, com muito carinho e dedicação até que algum tempo depois, as árvores agora grandes começaram a oferecer alguns frutos.

Pedro Agostinho foi até a casa onde vivia, recluso, seu pai, o velho Argemiro.

– Coronel, quero lhe mostrar uma coisa. É lá fora, vamos lá ver?

O orgulho e a prepotência tinham desaparecido por completo da personalidade daquele homem que aceitou, humildemente, o braço que lhe estendia o rapaz para ajudá-lo a andar.

Velho, com o reumatismo atacando quase todas as juntas, o coração enfraquecido por tanto desgosto e a saudade dos velhos tempos a consumir-lhe a alma, andou, apoiado ao jovem Pedro Agostinho até o início da nova plantação de cacau.

Dava gosto de ver. Não era nem dez por cento do que fora aquela fazenda, mas só a visão dos belos frutos que pendiam das plantas fez o semblante do outrora coronel se irradiar.

Ficou durante alguns minutos observando a beleza do seu cacaueiro e, virando-se para Pedro Agostinho, com os olhos cheios de lágrimas disse-lhe:

– Obrigado, meu filho.

Na manhã seguinte, Iracema bateu na porta da casa de Argemirão insistentemente e não obteve resposta. Chamou Pedro Agostinho que, imediatamente, arrombou a porta.

Na cama humilde da casinha, Argemirão jazia morto com alguma coisa presa em suas mãos que estavam cerradas sobre o peito.

Pedro Agostinho retirou e viu que era um quadro. Nele, uma mulata brincava com um garotinho, também mulato, no terreno, em frente à grande casa da Fazenda Pedra Vermelha.

Você gostou deste conto?

Clique abaixo, para assistir este vídeo no youtube

JANAÍNA

Janaína sempre foi uma menina rebelde. Não se relacionava bem com os pais muito menos com as duas irmãs que eram o oposto em tudo.

Enquanto as irmãs, Teresa e Patrícia, eram moças recatadas e ponderadas que escolhiam com cuidado suas companhias, deixando os relacionamentos íntimos para quando estivessem mais estáveis, Janaína se preocupava com outra coisa: homens. E só gostava dos complicados.

Já aos quinze anos de idade foi forçada pelos pais a abandonar Joel, um rapaz cinco anos mais velho que a maltratava muito, chegando mesmo a espancá-la, mas o fato se repetia rotineiramente. Janaína só se relacionava com homens violentos, parecia que ela os atraía. Além de tudo isso ela tinha alguma coisa que chamava os aproveitadores, desocupados, playboys e toda sorte de sujeitos inescrupulosos.

Apesar desse lado, digamos, pervertido, a menina tinha também suas qualidades. Tinha uma inteligência rara, uma grande persistência no que dizia respeito aos seus projetos de vida e, já aos vinte e dois anos tinha se formado em direito e, tendo adquirido uma boa prática forense, aos vinte e quatro montou um escritório de advocacia especializado na área criminal.

Além de tudo isso, tinha uma beleza chamativa, algo incomum de se ver e que atraía a atenção dos homens, especialmente daqueles que ela mais gostava: os violentos e aproveitadores. Seus longos cabelos negros a atingir-lhe a cintura e os olhos da cor de amêndoas, transmitiam uma sagacidade que ela, de fato, tinha, mas só no campo profissional porque no amor ela se comportava de forma doentia, esquizofrênica e patética, até. E isso se acentuava à medida em que ela progredia profissionalmente, aumentando a sua solidez financeira e independência profissional. Via-se que tinha luz própria.

Janaína já morava só. Deixara a casa dos pais depois que comprou um belo apartamento de frente para o mar. Ali ela costumava receber os seus amantes que se aproveitavam do dinheiro da moça. Consumiam bebidas caras, extorquiam dinheiro dela e, ao final, quase sempre, o relacionamento terminava em alguma cena de agressão física e humilhação. E ela gostava.

Quando os seus namorados iam embora, ela ligava no dia seguinte pedindo desculpas pelo que não tinha feito e se humilhava implorando que voltassem.

Isso era o que estava acontecendo, recentemente, no seu doentio relacionamento com Petrus, um rapaz boa vida que nunca tinha trabalhado, com bom nível intelectual, bonitão e simpático na frente das outras pessoas. Era tudo o que Janaína queria. Ter um namorado bonito e elegante que parecesse a todos ser um rapaz trabalhador e inteligente e que, principalmente, a tratasse com amor e respeito na frente das amigas. O que acontecia na vida privada, depois, só importava a ela. Fosse o que fosse, iria perdoar sempre.

Em uma noite de sábado, Petrus exagerou na bebida e, após uma cena de ciúme provocada por Janaína que imaginara que o rapaz tinha “abanado as asas” para uma moça em uma festinha de amigos, o relacionamento acabou em grande pancadaria tendo a advogada, naturalmente, levado a pior.

Sérios hematomas lhe desfiguravam o rosto quando acordou algumas horas mais tarde após a sequência de socos e pontapés que a deixou desacordada.

Petrus desapareceu da vida moça não sem antes afanar todo o dinheiro e algumas joias que ela tinha em seu belo apartamento.

Dessa vez ela “jurou” que não sairia mais com tipos como aquele.

O juramento durou apenas o tempo necessário para que ela se curasse dos ferimentos da briga com Petrus. Logo apareceu em sua vida, Rafael, outro bonitão, elegante e aproveitador. O ímã que ela trazia dentro de si atuou mais uma vez e, mais uma vez, a estória se repetia.

O tal Rafael, formado em direito como ela, propôs-lhe uma sociedade no escritório e ficava com a metade dos lucros que ela tinha por seu trabalho profissional. Lá, ele nunca aparecia a não ser para receber a “sua” metade pelos trabalhos que ele não tinha feito.

Janaína percebia tudo. Sabia que estava sendo enganada, mas, mesmo assim, eRa aquilo que ela queria, pois quando saía com o namorado bonitão, chamava a atenção e a inveja de todas as suas amigas em qualquer ambiente em que estivesse. Era disso que ela gostava. Era disso que ela se alimentava.

O tempo ia passando e o “amor” de Janaína por Rafael aumentava em progressão geométrica. Ela estava dependente dele. Em pouco tempo os seus rendimentos no escritório de advocacia minguavam porque, tão envolvida estava com o rapaz que negligenciava em suas atividades e, o pouco que conseguia ainda tinha que dividir com o tal sujeito que, simplesmente, não fazia nada.

Ele queria um carro novo, Janaína dava.

Uma viagem à Europa – sozinho é claro – e Janaína pagava. Roupas e toda sorte de luxo e vida boa o sujeito tinha às custas daquela jovem.

O fato era que ela estava doente e não sabia.

Mais uma vez o desfecho do caso estava prestes a se repetir. À medida em que a advogada atendia a todos os caprichos do sujeito, mais exigente ele ficava, mais agressivo quando estavam a sós e mais solícito e cordial na frente de outras pessoas.

O casal se preparava para ir a uma festa promovida por uma amiga de Janaína e, como ela gostava de aparecer como uma bem sucedida que dava sorte no amor e na vida profissional, aquela era mais uma situação em que iria poder se exibir. O que ela não sabia era que todas as amigas tinham conhecimento da situação conflituosa em que ela vivia, mas ninguém tinha coragem de alertá-la.

– Ela é feliz assim – diziam alguns.

– Ninguém tem nada com a vida dela – diziam outros.

Acontece que, no dia daquela festa, Rafael tinha outros planos. Ele traía Janaína com outras mulheres e, naquela noite, não pretendia sair com ela. Tinha um encontro marcado com outra moça e, simplesmente, sem nenhuma explicação, disse à jovem:

– Hoje você vai ter que ir sozinha, pois tenho um compromisso profissional.

– Como assim? – perguntou Janaína. Compromisso em um sábado à noite? Você sabe que desejo muito ir a essa festa.

– Ora, não me encha o saco que eu vou sair. Você não pode ir só nem uma vez?

Aquilo era tudo o que Janaína não queria. Ela, talvez, até pudesse perdoar a traição, mas não o fato de o seu bonitão não querer aparecer com ela na festa.

– Você só sai daqui se for comigo.

A discussão foi ficando cada vez mais acalorada e, em determinado momento, desesperada, Janaína desferiu um tapa no rosto do rapaz.

Aquilo despertou a fúria que havia no homem que, pegando-a pelo pescoço, sufocou-a.

A moça desesperada pedia a ele que parasse pois não podia respirar. Estava ficando, primeiro, vermelha, depois, foi ficando roxa. Os olhos foram fechando lentamente até, perdendo as forças, suas pernas amoleceram e ela ficou literalmente pendurada pelas mãos de seu agressor.

O rapaz, enfurecido, continuou apertando ainda durante alguns segundos até que, finalmente, largou o corpo inanimado que caiu pesadamente ao chão.

Ato contínuo, sem nenhum remorso, pegou todo o dinheiro que pode achar, as chaves do carro de Janaína e, sem nem mesmo olhar para o corpo que jazia sem vida no piso da sala em um longo e belo vestido preto, saiu, calmamente, do apartamento.

O corpo de Janaína foi encontrado três dias depois pelo porteiro que fora alertado pelos vizinhos que um odor ruim exalava do apartamento 307.

A polícia procura por Rafael até hoje.

Você gostou deste poema?

Clique abaixo, para assistir este vídeo no youtube

BOIA AO MAR

Clarice tinha oito anos quando seu pai comprou um pequeno barco para passear com a família. Deu-lhe o romântico nome de “Poemas ao mar” o que se justificava pela grande admiração que ele tinha pelas poesias e pelo mar.

Daniel, assim se chamava o pai de Clarice, gostava de declamar poemas famosos dos seus poetas preferidos, principalmente Gonçalves Dias e Castro Alves. Às vezes, no meio da baía de São Marcos, na entrada de São Luis, ele se deliciava com os poemas recitando-os em voz alta.

Clarice e sua mãe Heloísa apenas ouviam e curtiam a bela paisagem que emoldurava a centenária capital do Estado do Maranhão.

Todos os domingos a cena se repetia. A família embarcava no “Poemas ao mar” e passava horas navegando, ouvindo os poemas recitados por Daniel, ao fundo o barulho das ondas do mar, extasiados pelas vistas do Palácio dos Leões, pontes diversas da capital, seus belos casarões de faixadas azulejadas e telhados espetaculares e as deslumbrantes praias do Olho D’água, Ponta D’Areia, Calhau e Araçagi fervilhando de banhistas.

A vista da bela cidade, fundada pelos franceses em 1612, posteriormente ocupada por holandeses e finalmente colonizada por portugueses empolgava mais ainda Daniel que se esbaldava com todo aquele esplendor. Ele tinha orgulho de sua cidade, de sua história, de seu mar, de seus poetas e de sua gente.

A movimentação dos banhistas no vai-e-vem das ondas e o sol escaldante daquelas manhãs tornaram-se inesquecíveis para aquela família.

Em uma manhã ensolarada em que Daniel resolveu ancorar o pequeno barco para tentar pescar alguma coisa, a jovem Clarice, como que tomada por um impulso, apanhou uma das boias salva-vidas e, ante o olhar espantado de seu pai, atirou-a ao mar, que foi rapidamente levada pela correnteza.

– Por que você fez isso, minha filha? – perguntou o pai.

– Alguém vai precisar dela, pai – respondeu a menina.

Daniel olhou intrigado para a filha, sem entender a razão que levara a menina a fazer aquilo, mas, não quis repreendê-la, afinal, tinham outras boias e achou que não valia a pena estragar aquela bela manhã de domingo por um problema tão pequeno. De qualquer forma, pensou, conversaria com a esposa para que ambos observassem o comportamento da pequena Clarice dali pra frente.

O tempo passou e Clarice nunca mais teve qualquer comportamento que pudesse ser considerado estranho. Agora, aos vinte e três anos, tornara-se uma bela jovem, estudante de arquitetura e com um futuro promissor pela frente.

A moça chamava a atenção dos rapazes por sua beleza, simpatia e inteligência. Vários deles pretenderam conquistar o coração da bela Clarisse mas ela não se interessou por ninguém.

Os pais tinham planejado uma viagem pela Europa como parte do festejo de comemoração pela colação de grau da filha. No próximo ano, haveria uma nova arquiteta projetando residências e edifícios pela cidade.

De fato, após a formatura, a família partiu para a Europa. Tinham resolvido fazer um cruzeiro marítimo, desta forma, além de visitar várias cidades, a família mantinha-se perto do velho e bom amigo de sempre: o mar.

Partiram de Veneza rumo a Atenas. Um passeio maravilhoso com escala em alguns portos.

Enquanto isso, ao largo da baía de Ammoudi, ao norte da ilha de Santorini, na Grécia, um jovem passeava em seu barco em uma pescaria esportiva.

Seu nome era Nicholas, tinha vinte e sete anos e, tal como Clarice, era, também, arquiteto.

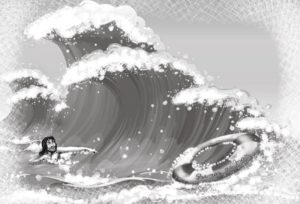

O jovem Nicholas estava acostumado àquelas aventuras e costumava afastar-se bastante da costa. Tão absorto estava que não percebeu a forte tempestade que se formara e que vinha, implacável, em sua direção.

O vento começou a soprar forte e enormes ondas formaram-se rapidamente encobrindo o pequeno barco do jovem arquiteto.

O rapaz manobrava com perícia, mas, em pouco tempo, percebeu que a pequena embarcação estava fadada a ir a pique. E isso aconteceu rapidamente.

Em um dado momento, uma onda gigantesca levantou o barco do jovem como se fosse um brinquedo fazendo que ele virasse ainda no ar. O rapaz ainda teve tempo de se jogar ao mar para evitar que fosse atingido pelo casco do barco.

Agora ele teria que lutar pela própria vida, mas, como vencer um mar tão bravio, com ondas tão altas provocadas por um vento inacreditavelmente forte?

O rapaz nadava bem, mas, jamais conseguiria chegar à margem. Estava começando a se desesperar quando viu, finalmente, algo pelo qual ele jamais esperaria. Uma boia salva-vidas fora jogada em sua direção por uma enorme onda. Apanhou-a e deixou-se levar ao sabor das águas.

A tempestade, evidentemente, atingira, também, o navio no qual viajavam Clarice e sua família e, finalmente, quando o mar se acalmou, ouviu-se um grito de um dos marinheiros:

– Homem ao mar!

– Desçam um bote – gritou alguém.

Em poucos minutos um jovem exausto estava a bordo do gigantesco navio de cruzeiro.

Um médico atendeu o rapaz que, afinal, não estava ferido.

Clarisse se aproximou, impelida por algo muito mais forte do que ela mesma. Seus pais a acompanharam.

Chegou perto do náufrago. Ao seu lado estava uma desgastada boia-salva vidas onde se podia ler “Poemas ao mar”.

A jovem se aproximou do rapaz e, para espanto de Daniel e Heloísa, disse-lhe:

– Eu esperava por você. Joguei essa boia ao mar porque sabia que você iria precisar dela.

A CARTA

Olá!

Meu nome era Antônio de Souza Campos, mas todo mundo me chamava de Tom. Tinha doze anos quando fui embora.

O meu grande sonho era ser jogador de futebol. Ah, como eu queria ser um craque dos gramados! Ficava imaginando milhares de pessoas gritando o meu nome após um belo gol de bicicleta.

O meu pai me apoiava em tudo. Minha mãe não ligava muito e preferia que eu fosse médico. Ela dizia que era a profissão mais próxima do sacerdócio que ela conhecia. Naquela época eu não entendia direito o que ela queria dizer, mas, hoje, eu entendo e acho que ela tinha razão. Ela era professora do curso primário, como se chamava no meu tempo e tinha um jeito muito especial de lidar com as crianças.

Uma vez, quando estávamos só nós dois em casa, ela me confessou o seu grande sonho que, infelizmente, não conseguiu realizar: gostaria de ter sido médica mas ela não teve oportunidade de estudar para conseguir entrar em uma faculdade e, ademais, casou muito cedo com meu pai e teve que trabalhar logo.

Voltando ao meu sonho, eu não perdia um jogo aos domingos. Não torcia por nenhum time em específico, eu gostava de ver as jogadas dos craques, os lances dos gols, mas, o que me fascinava mesmo era o grito apaixonado das torcidas, qualquer uma.

O meu pai, que se chamava Alberto Campos, não era um homem rico, pelo contrário, era funcionário de uma companhia ferroviária, ganhava pouco, mas, mesmo assim, conseguiu me matricular em uma escolinha de futebol onde eu aprimorava os fundamentos do futebol, tais como, o passe, o chute de esquerda (eu era destro e o meu chute de esquerda não era lá essas coisas), o cabeceio, etc. Quem entende de futebol sabe do que eu estou falando.

Eram três dias por semana e eu esperava ansiosamente que os intervalos entre uma aula e outra passassem rápido. O professor dizia que eu teria futuro, o problema era que ele não sabia prever o futuro.

Foi justamente em um dos dias de minha aula de futebol que aquele carro apareceu em alta velocidade.

Puxa vida, foi tão rápido!

O engraçado foi que eu não senti nada. Fiquei um pouco zonzo, sem entender o que tinha acontecido e, depois, quando eu me vi deitado no asfalto com todo aquele sangue saindo da minha cabeça bateu um pouco de desespero. Mas foi por pouco tempo.

Logo eles chegaram. Sorriam para mim e me estendiam a mão mostrando um caminho bastante iluminado. Parecia uma espécie de túnel e eu não senti medo em nenhum momento. É verdade que eu fiquei triste quando olhei para trás e vi meu pai chorando, desesperado, abraçado ao meu corpo já sem vida. Não gosto nem de me lembrar! Coitado do meu pai! Nunca conseguiu assimilar o golpe, afinal, eu era filho único e ele tinha certeza de que me veria jogando futebol pelos grandes times do país.

A minha mãe, então, – o nome dela era Adelaide – não suportou a dor e em pouco tempo foi acometida por uma doença fatal e se foi também. Agora o meu pai tem uma nova companheira e está se sentindo melhor, mas isso depois de quase vinte anos. Eu fiquei muito feliz quando ele se casou de novo e minha mãe também.

Bem, eu estou contando tudo isso pra vocês porque, recentemente, eu tive uma excelente notícia: um anjo me informou que, em pouco tempo, eu vou reencarnar. É claro que eu perguntei onde seria, mas ele não quis me dizer, disse que era proibido. Disse também que eu tenho uma missão a cumprir e que havia uma família que estava precisando de um menino, assim como eu.

Fiquei muito contente com essa notícia, por isso, resolvi escrever esta carta.

Será que, finalmente, vou conseguir realizar o meu sonho de ser jogador de futebol?

Bem, estão me chamando, acho que chegou a hora.

Vejo vocês por aí.

Até breve, então!

Assinado: Tom

P.S: Digam ao meu pai que ele não precisa chorar, afinal, estou voltando para perto dele.

Honório dobrou a carta cuidadosamente e, sem dizer uma única palavra olhou para as pessoas em volta da mesa. À sua frente, visivelmente emocionado, e sem poder impedir que algumas lágrimas rolassem por seu rosto, um homem chorava, mas era de alegria.

Seu nome era Alberto Campos.

Você gostou deste conto?

Clique abaixo, para assistir este vídeo no youtube

A LUA, O POETA E O CANTOR

Duas horas da manhã. A luz da lua cheia reflete sobre as grandes pedras que existem em abundância em frente à casa de Abimael. A caneta desliza sobre a folha de papel desenhando palavras de amor, de fé, de esperança e, principalmente, de saudade.

Um belo poema começa a tomar forma e a refletir o íntimo de um homem solitário cuja maior alegria é externar, em uma folha de papel, as suas reminiscências. São passagens antigas ou não, que marcaram profundamente o seu coração. Um amor perdido, uma viagem, um perdão não concedido ou não solicitado. A alegria de viver e de estar vivo e a confiança eterna de que, um dia, o seu coração não será mais solitário.

O rapaz contempla o poema e gosta. Lê mais uma vez, corrige uma rima aqui, uma métrica acolá, quem sabe uma palavra se encaixe melhor aqui ou ali, enfim, está pronto.

Abimael olha apara o lado. Um velho companheiro repousa ali perto. Feito de pinho e com afinadas cordas de aço, o violão, ao comando de seu senhor e amigo, emite um som que, a princípio parece um gemido, um consolo, uma palavra de amor e depois se deixa levar pelos hábeis dedos de seu senhor e desenha no espaço um som, terno e envolvente.

Uma bela melodia acolhe a poesia recém-nascida e, dali, uma canção começa a tomar forma. Abimael é o primeiro a se emocionar, na verdade – ele sabe disso – se emocionará todas as vezes que alguém, apaixonado como ele, cantá-la ou, simplesmente, recitar os seus versos.

Alguns minutos depois e, pronto, a sua missão está cumprida. O jovem acabou de dar à luz uma bela canção de amor, de sentimentos tenros, de saudade enfim. Dá-lhe o nome de “À luz do luar”, absolutamente em consonância com o momento em que ela nasceu.

Alguns dias depois, Ely, um cantor popular, recebe a canção de Abimael. Alguém a ouviu, gostou e, agora, oferece-lhe a oportunidade de interpretá-la, dar à bela canção as cores de seu coração, talvez acrescentar-lhe algumas lágrimas e um sorriso ao final.

Ely escuta a canção, comove-se e aceita gravá-la. Pergunta quem é o compositor. Quem fez tão belos versos?

Ely e Abimael, talvez, nunca cheguem a se conhecer, mas cada um entende o sentimento do outro. E, assim, a bela e afinada voz do artista dá vida ao poema feito em uma madrugada insone de um jovem poeta à luz do luar.

As pessoas ouvem a melodia nos rádios. Decoram seus versos e assoviam seus acordes.

A canção de Abimael ganha o mundo.

Agora, muitos anos se passaram. Não se fala mais no cantor Ely ou no poeta e compositor Abimael, mas uma canção continua passeando pelo mundo visitando os corações dos apaixonados, apaziguando ânimos desesperados e enternecendo corações endurecidos pelo sofrimento. A mensagem de Abimael era exatamente esta e Ely soube, com maestria, levá-la a cada uma das pessoas que a ouviram e que, depois, sozinhos, cantarolaram-na pelas veredas da vida.

É madrugada de uma quente noite de verão.

Eliana não consegue dormir e resolve abrir a janela. Pareceu-lhe ouvir algum som vindo da rua que lhe pareceu uma música cantada ao som de um violão.

Seu coração se alegra e ela externa um sorriso sem fim ao perceber o jovem Cláudio, cantando com sua bela voz de jovem apaixonado uma canção chamada “A luz do luar”.

A jovem debruça-se na janela envia o seu coração ao encontro do jovem e deixa-se flutuar de forma mansa, tênue e leve como uma pena ou como os sentimentos de Abimael que, um dia, escrevera aqueles belos versos.

Lá fora, uma lua cheia, enorme, abocanhando a noite por inteiro, sorri como quem envia os melhores sentimentos de paz e de felicidade eterna ao jovem casal.

Você gostou deste conto?

Clique abaixo, para assistir este vídeo no youtube

A MULHER DOS QUADROS

Hélio Vítor era um pintor de quadros. Pintava pessoas, paisagens, animais, qualquer coisa a que a inspiração momentânea lhe levasse. Filho de família pobre, jamais teve condições de frequentar qualquer curso de pintura. Seu talento era absolutamente natural. Já nasceu sabendo. A venda de seus primeiros quadros permitiu que ele transformasse em ateliê um pequeno quarto que havia nos fundos da casa de seus pais.

Ali ele ficava horas e horas completamente absorto com sua arte. Pintava sempre de memória, não tinha modelos, não copiava paisagens nem rosto mas, havia sempre um rosto que aparecia em todas as suas telas.

Nem mesmo ele sabia explicar. Em qualquer quadro que pintasse, ele, como que por instinto, acabava desenhando o rosto daquela mulher.

Era uma jovem, de seus vinte e poucos anos, com um sorriso aberto, olhos que irradiavam confiança e felicidade, cabelos negros, pouco abaixo dos ombros. Uma hora ela a desenhava de perfil, outra de frente, outra andando e lançando um olhar de soslaio por sobre os ombros. Era linda! Ele a tinha na mente sem nunca tê-la visto. Não tinha a menor ideia de quem seria aquela bela jovem. O fato era que ela estava em sua vida e entrava nos quadros que ele pintava sem nem sequer lhe pedir licença.

O curioso era que as pessoas que contemplavam as suas obras não percebiam isso. Só ele, e assim mesmo, só quando terminava o trabalho. Em todos os quadros, lá estava ela. Sempre sorrindo e sempre olhando nos olhos de quem a via.

Hélio Vítor gostaria que ela lhe aparecesse em sonho e lhe dissesse quem era desvendando, de uma vez por todas, aquele mistério. Isso, no entanto, nunca tinha acontecido. Às vezes, antes de dormir, ele ficava um bom tempo contemplando a sua própria arte, com os olhos fixos na mulher para ver se aquilo poderia influenciar o seu subconsciente e, assim, sonhar com aquela pessoa maravilhosa, mas, nada, o dia amanhecia e ele se dava conta, desapontado de que mais uma vez ela não lhe tinha aparecido em sonhos.

O jovem artista pintava, um dia, um quadro que retratava uma cena do cotidiano de uma estação de trem. A época, todavia, era o final do século XIX, em um local que poderia ser a Inglaterra, ou a França ou qualquer país em que já existissem trens e estações ferroviárias.

O quadro mostrava um homem que tentava atravessar a linha de trem quando se virou, talvez para atender ao chamado de alguém e estava perigosamente próximo da locomotiva que se aproximava. Não era possível ver o seu rosto. Via-se que vestia um terno cinza claro e usava um chapéu típico daquela época.

Na calçada da estação estava ela, a jovem misteriosa. Usava um vestido longo, de cor clara, praticamente um bege, com cintura alta, um cinto de laço vermelho e uma blusa preta de botões. Uma fita nos cabelos e usava uma charmosa sombrinha, indicando que aquele era um dia de sol.

A pintura, evidentemente, não dava a entender o que aconteceria nos segundos seguintes àquele instante. Teria o trem atingido o rapaz? Ele teria sobrevivido?

A mulher que o chamara ou tentara avisá-lo do perigo, isso não estava claro, era ela. A bela jovem que lhe roubava o poder dos traços e aparecia em todos os seus desenhos. Mas, olhando com muita acuidade talvez fosse possível perceber que, sim, ela tentava avisá-lo do perigo. Ela tinha um olhar aflito.

Quando terminou o quadro Hélio ficou olhando alguns minutos para aquela obra e lhe pareceu que aquela cena não era estranha.

Que estranho! – pensou o rapaz.

Mostrou o quadro a algumas pessoas, mas ninguém notou nada de anormal. Era apenas uma cena do cotidiano de uma cidadezinha do interior da Inglaterra, talvez, em que uma mulher chamava um homem que atravessava a linha férrea. Apenas isso.

Apesar de ser um artista ainda não reconhecido, Hélio Vítor era sempre convidado para participar de exposições que aconteciam periodicamente na cidade. E, assim, lá foi ele com vários quadros expor mais uma vez.

Ele sempre vendia todos. O problema era que, na sua cidade, as pessoas não davam o devido valor à arte, ainda mais sendo o artista do próprio lugar.

Por isso, Hélio alimentava um sonho. Expor seus trabalhos em algum lugar em que fosse, realmente, valorizado. Uma cidade grande da Europa, quem sabe Paris?

Era um sábado. Oito horas da noite. Havia bastante gente. O local era um pequeno teatro que emprestara seus corredores e sala de espera para a exposição.

As pessoas passavam pelos quadros uma vez, duas vezes, perguntavam o preço da obra, embora as etiquetas estivessem ali, bem à vista, talvez para induzir o artista a conceder, quem sabe, algum desconto. Até que, finalmente, se decidiam e compravam o quadro.

As obras de Hélio já estavam quase todas vendidas. Na verdade, só faltava vender um único quadro, justamente aquele da estação de trem ao qual ele resolveu dar o nome de “O chamado”.

Finalmente uma jovem se aproximou de Hélio e perguntou-lhe onde tinha se passado aquela cena.

– Não sei – respondeu o artista. Apenas imaginei essa situação.

– O rapaz que está atravessando os trilhos parece que está olhando para alguém que o chama, não é mesmo? – perguntou a mulher.

– É. Foi o que eu imaginei – respondeu Hélio.

– Gostei desse quadro. Vou ficar com ele – disse a moça tirando da carteira o dinheiro para pagar pela obra.

– Se quiser, posso entregar em sua residência – completou o modesto artista.

– Gostaria muito, obrigado. O meu endereço é este – disse a jovem entregando ao rapaz um cartão de visita onde se podia ler:

TERESA CRISTINA DE ALMEIDA

Artista Plástica.

Rua do Ouvidor, nº 1819, apto. 27

– Entregarei amanhã mesmo.

A jovem agradeceu e desapareceu no meio da multidão.

Hélio Vítor ficou impressionado com a beleza da jovem, pareceu-lhe que já a conhecia.

No dia seguinte, conforme combinado, pouco antes do meio dia, o rapaz chegou ao prédio de número 1819 e, antes mesmo de apertar a campainha do apartamento 27 ouviu a voz da jovem dizendo:

– Pode entrar!

Hélio subiu as escadas até o segundo andar levando a tela nas mãos. Era um pequeno estúdio, parecido com o seu.